2021年情報一覧

応用化学科では個別進学相談会2021を電話またはZoomを使って開催します。

総合型選抜I入試や総合型選抜II入試を含めた応用化学科の入試や入学後の進路の相談、夏のWebオープンキャンパスに参加できず聞き逃した学科の情報について教員と電話またはZoomでお話できます(ただし入試問題の内容についてはお答え致しかねます)。

開催日程は、9/17(金), 9/24(金), 10/1(金), 10/15(金), 10/29(金), 11/5(金), 11/12(金)の17:00-17:20, 17:20-17:40, 17:40-18:00です(1つの個別進学相談会の時間は20分)。

1つの個別進学相談会には1名しか申し込めませんが、友達や先生・保護者と一緒に参加していただいても結構です。電話で複数の方と参加する場合はスピーカーフォンで話したり電話を回してください。

お申し込みは次のウェブサイトから行ってください。

https://www.ocans.jp/yamanashi/schedule?fid=T16gTim2

なお、枠が限られておりますので、1人で複数の予約を行うことはご遠慮ください。

相談したいことがある方は奮ってご参加ください!

本学応用化学科の佐藤玄特任助教(PI)・MEXT卓越研究員(兼任)・JSTさきがけ研究員(兼任)と、香港城市大學の松田侑大助教(PI)らのグループと東京大学大学院薬学系研究科の内山真伸教授らのグループとの国際共同研究の成果が2021年10月13日付けで米国化学会誌J. Am. Chem. Soc.誌に公開されました。

発表論文

掲載雑誌名: Journal of the American Chemical Society

論文タイトル: Theoretical Study on the Mechanism of Spirocyclization in Spiroviolene Biosynthesis

著者: Xingxing Wei, Taro Matsuyama, Hajime Sato,* Dexiu Yan, Pui Man Chan, Kazunori Miyamoto, Masanobu Uchiyama,* and Yudai Matsuda*

DOI: 10.1021/jacs.1c08336

論文へのリンクはこちら:https://dx.doi.org/10.1021/jacs.1c08336

研究発表の概要

本論文は、カビ由来メロテルペノイド Setosusin 生合成におけるスピロフラン環形成反応に関する研究である。今回、香港城市大學のグループにより、スピロフラン環形成を触媒する酵素 SetF の同定・機能解析が行われた。また、緻密な標識実験により、複雑な転位反応が進行していることが明らかとなった。東京大学のグループと本学応用化学科の佐藤らによる DFT 計算の結果、Brevione T がエポキシ化された後は、酸性条件下でスピロフラン環形成反応が自発的に進行することが明らかとなった。さらに、酵素活性部位を探索してみると、プロトンドナーとなる Lys 残基の存在が明らかになり、実験的にも計算結果が支持された。天然物の構造多様化を考える上で、酸化酵素による複雑な骨格組換え反応は重要であるが、その反応機構解析は困難である。本研究では、実験科学と計算化学両面からのアプローチが酸化酵素の反応機構解析に極めて有効であることを示すことができた。

本学応用化学科の佐藤研究室では、計算化学・有機合成化学・生化学の三つを柱として、天然物化合物の謎を解明する研究に取り組んでおります。このような研究に興味をお持ちの学部生・大学院生・研究員、共同研究希望者の方は、当研究室のHP も是非ご参照下さい。

佐藤研究室HP: https://www.ccn.yamanashi.ac.jp/~hsato/index.html

佐藤玄特任助教・MEXT卓越研究員(兼任)は、計算化学・理論化学的手法を用いて、ジテルペン天然物 spiroviolene 生合成におけるスピロ環形成反応機構を解明しました。本研究成果は、2021年10 月1日付で日本薬学会の刊行する Chem. Pharm. Bull. 誌のオンライン速報版に公開されました。また、研究内容が高く評価され、同機関誌の”Highlighted papers selected by Editor-in-Chief” 及び J-STAGE で紹介する ”Featured Article” に選出されました。

発表論文

掲載雑誌名: Chemical and Pharmaceutical Bulletin

論文タイトル: Theoretical Study on the Mechanism of Spirocyclization in Spiroviolene Biosynthesis

著者: Hajime Sato,* Taisei Takagi, Kazunori Miyamoto, and Masanobu Uchiyama*

DOI: 10.1248/cpb.c21-00536

論文へのリンクはこちら:https://doi.org/10.1248/cpb.c21-00536

研究発表の概要

佐藤特任助教と東京大学薬学系研究科の内山真伸教授らのグループは、計算化学的手法を用いて、ジテルペノイドspiroviolene の生合成反応機構を解明しました。Spiroviolene は、スピロ環を含む 5/5/5/5 の四環性骨格を持つことを特徴とします。テルペン/テルペノイドは、3級カルボカチオン、アリルカチオン、シクロプロピルカルビカチオンなど、複数の安定なカルボカチオン中間体を経て生合成されことが知られています。しかし、先行研究において、spiroviolene の生合成では一般的に不安定とされる 2 級カルボカチオンの生成が提案されていました。佐藤らは、DFT計算に基づいて、spiroviolene 骨格に至る 16 ステップの新しい反応経路を導き出すことに成功しました。この反応経路では、隣接するC–C結合を切断してより安定な 3 級カルボカチオンを形成し、Wagner-Meerwein 1,2-methyl rearrangementを行うことで、不安定な 2 級カルボカチオンの形成を回避しています。

本学応用化学科の佐藤研究室では、計算化学・有機合成化学・生化学の三つを柱として、天然有機化合物の謎を解明する研究に取り組んでおります。このような研究に興味をお持ちの学部生・大学院生・研究員、共同研究希望者の方は、当研究室のHP も是非ご参照下さい。

令和3年9月2日(木)、本学科の桑原哲夫教授が令和3年度シクロデキストリン学会賞を受賞しました。

この賞は、シクロデキストリンに関する各種基礎、応用の分野で学術上、または産業上、とくに優秀な研究業績をおさめた研究者、並びに関連産業の発展に関し顕著な業績のあった研究者に授与されるものです。

受賞題目は、「シクロデキストリンを用いた色素機能の改変と新規創生に関する研究」です。シクロデキストリンは食品や医薬品を安定化するための添加剤として利用される環状オリゴ糖ですが、色素を化学修飾することで、色変化をともなう分子認識や自己組織化など、新しい機能を示す色素シクロデキストリンの開発に成功しました。簡易な分析試薬として、あるいは次世代新規材料としての応用が期待されています。

受賞した桑原教授は、「シクロデキストリンと色素を融合した超分子機能材料の開発に関する長年の研究成果を評価頂き、大変光栄に思います。山梨大学で一緒に研究に取り組んできた学生諸氏を代表しての受賞と思っています.彼らへの感謝とともに、今後も研究活動に精進していきます」とコメントしています。

シクロデキストリン学会ホームページ:http://www.scdj.jp/

本学応用化学科の佐藤玄特任助教・MEXT卓越研究員(兼任)の研究テーマが、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の2021年度「戦略的創造研究推進事業(さきがけ)」研究領域「植物分子の機能と制御(植物分子)」の新規研究課題として採択されました(採択率8.6 %,応募116件,採択数10件)。

「さきがけ」は国の科学技術政策や社会的・経済的ニーズを踏まえて設定された研究開発目標の達成に向けて、独創的・挑戦的かつ国際的に高水準の発展が見込まれる基礎研究を推進し、科学技術イノベーションの創出を目指すネットワーク型研究(個人型)であり、科学技術の若手研究者の登竜門と言われています。本研究領域は、文部科学省の選定した戦略目標「革新的植物分子デザイン」のもとに、2020年度に発足しました。

採択課題名:「計算化学を用いたテルペン環化酵素と酸化酵素の反応機構解析と機能改変」

2021年度採択課題:https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/application/2021/210921/210921presto.pdf

本学応用化学科の佐藤研究室では、計算化学・有機合成化学・生化学の三つを柱として、天然物化合物の謎を解明する研究に取り組んでおります。このような研究に興味をお持ちの学部生・大学院生・研究員、共同研究希望者の方は、当研究室の HP も是非ご参照下さい。

佐藤研究室HP: https://www.ccn.yamanashi.ac.jp/~hsato/index.html

中止となった来場型オープンキャンパスで開催予定だった実技入試対策講座(総合型選抜I入試の化学実験に関する試問について解説を行う講座)の動画を「受験情報」のページに公開しました。公開期間はおよそ1ヶ月の令和3年9月上旬までです。入試対策の参考にして下さい。

http://www.chem.yamanashi.ac.jp/nyushi.html

9/13(月)追記

動画を取り下げました。多数のご視聴ありがとうございました。

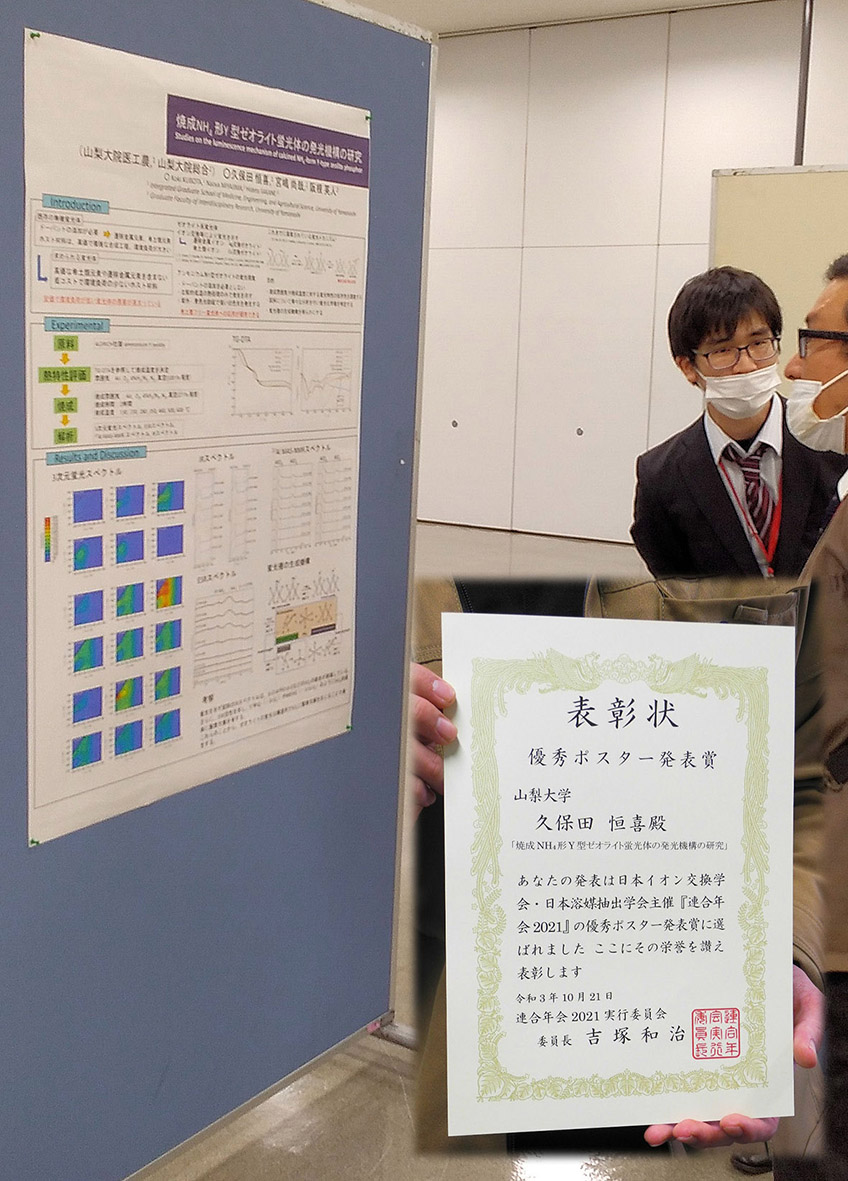

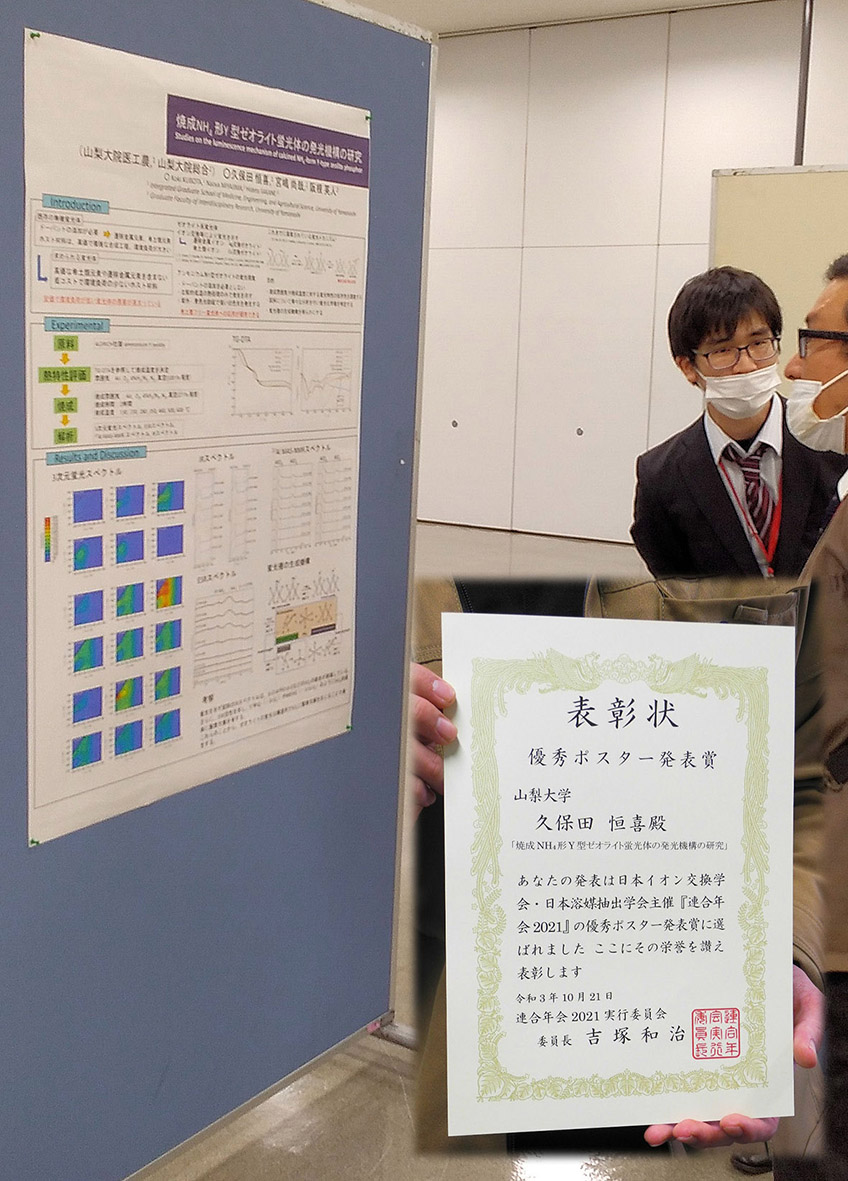

佐藤玄特任助教・MEXT卓越研究員(兼任)と東京大学大学院薬学系研究科の内山真伸教授らの共同研究グループは、計算化学・理論化学的手法を用いて、天然物の複雑な生合成経路の解析手法を開発しました。本手法によって、長年謎であったいくつかのテルペン系天然物の生合成経路の全容解明に成功しました。本研究成果は、2021年7月9日付で米国化学会誌「JACS Au」のオンライン速報版に公開されました。また、本論文は JACS Au 誌の表紙にも選出されました。

発表論文

掲載雑誌名: JACS Au(オープンアクセス)

論文タイトル: DFT Study on the Biosynthesis of Verrucosane Diterpenoids and Mangicol Sesterterpenoids: Involvement of Secondary-Carbocation-Free Reaction Cascades

著者: Hajime Sato,* Bi-Xiao Li, Taisei Takagi, Chao Wang, Kazunori Miyamoto, Masanobu Uchiyama*

DOI: 10.1021/jacsau.1c00178

論文へのリンクはこちら:https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacsau.1c00178

研究発表の概要

微生物や動植物がつくりだす多彩な化学構造と機能を持つ天然有機化合物(以下、天然物)は、今も昔も創薬研究におけるメインプレーヤーです。しかし、その多種多様な構造は、酵素内部で複雑な多段階連続反応によって生合成されるため、その詳細やメカニズムについては未だに多くが謎に包まれています。

今回、本研究グループが独自に開発してきた理論計算手法を用いて、テルペン系天然物である Verrucosane 型ジテルペン類、Mangicol 型セスタテルペン類の複雑な化学構造がどのように生合成されるかについての全容解明に成功しました。また、これまで提唱されてきた予想経路にはいくつかの共通した問題が存在することも分かってきました。たとえば、Verrucosane 型ジテルペン類、Mangicol 型セスタテルペン類の予想生合成経路にはいくつかの 2 級カルボカチオン中間体が含まれていました。一方、基礎有機化学研究において、2 級カルボカチオンは、3 級カルボカチオンと比べて 100 万倍~1000 万倍不安定であることが知られてきました。今回の理論計算では、2 級カルボカチオンの生成が巧みに回避された合理的な生合成経路が存在することを解き明かしました。また、本研究で明らかにした新たな経路には、類縁天然物合成へと繋がる鍵中間体がいくつも含まれていました。2 級カルボカチオン中間体が想定されてきた生合成経路は少なくありませんが、今回の研究では、2 級カルボカチオンを生合成中間体として提唱する際には細心の注意が必要であると警鐘を鳴らしています。本研究はいわゆる有機化学・天然物化学における学理・学術的な基礎研究に相当しますが、こうした研究が契機となり、天然物の巧みな『ものづくり』の仕組みが解明され、目的に応じて利活用できるようになれば、創薬研究に強力なツールをもたらすと期待されます。

本学応用化学科の佐藤研究室では、計算化学・有機合成化学・生化学の三つを柱として、天然物化合物の謎を解明する研究に取り組んでおります。このような研究に興味をお持ちの学部生・大学院生・研究員、共同研究希望者の方は、当研究室の HP も是非ご参照下さい。

佐藤研究室HP: https://www.ccn.yamanashi.ac.jp/~hsato/publications.html

- 「一日体験化学教室」の詳細については次のウェブサイトをご覧ください。

- 「実技入試対策講座」では本学科教員が入試(総合型選抜I)における化学実験に関する試問などについて解説を行います。

- 「学科紹介・研究室見学ツアー」は学科および研究室紹介の動画となります。

- 来場・対面型イベントの開催時間については次のウェブサイトやパンフレットのスケジュールをご覧ください。

- 来場・対面型イベントの参加には事前予約が必要です。次のウェブサイトから7/7(水)13時〜8/2(月)13時の間にオンラインでお申し込み下さい。また、各イベントには定員を設けさせていただいております。必ずしもご希望に沿えない場合があることをご承知おき下さい。

- 皆様に安心してご来場・ご参加していただくために問診票の提出をお願いしております。オープンキャンパスのウェブサイトから問診票をダウンロードして、ご記入してお持ち下さい。その他の注意事項につきましてはオープンキャンパスウェブサイトをご覧ください。

2021年6月18日に、本学応用化学科の佐藤玄特任助教が、日本薬学会・生薬天然物部会の令和3年度「奨励研究」を受賞することが決定しました。受賞対象となった研究タイトルは、「計算化学と実験科学の協奏による天然物生合成経路の解明」です。10月16・17日に北海道大学で開催予定の「第23回天然薬物の開発と応用シンポジウム」にて、受賞式と受賞講演が予定されております。

日本薬学会生薬天然物部会は、若手研究者による研究活動の向上に資すべく、優秀な将来性のある研究者を「奨励研究」として顕彰しています。佐藤特任助教は、計算化学・理論化学的手法を用いて天然物の複雑な生合成経路の解析手法を開発しました。独自に開発してきた理論計算手法を駆使して、種々の天然物の生合成経路の全容解明に取り組んできたこれまでの研究成果1–6が認められ、今回の受賞に至りました。

1. JACS Au, 2021, in press.

2. J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 19830–19834.

3. Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 8464–8470.

4. Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 17996–18002.

5. Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 14752–14757.

6. J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 9743–9750.

令和3年度「奨励研究」受賞者HP:http://www.psj-bukai-shoyaku.info/winner.html

佐藤研究室では、計算化学・有機合成化学・生化学の三つを柱として、天然物生合成の謎を解明する研究に取り組んでおります。このような研究に興味をお持ちの学部生・大学院生・研究員、共同研究者の方がいらっしゃいましたら、当研究室 HP から是非ご連絡ください。

山梨大学工学部応用化学科の佐藤玄助教のインタビュー記事が、日本最大級の化学ポータルサイト Chem Station に掲載されました。昨年末、佐藤玄助教が筆頭著者&責任著者である、東京大学の内山研究室との共同研究の成果がアメリカ化学会の「J. Am. Chem. Soc.」誌に掲載され、表紙に選出されました(J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 19830–19834. )。本インタビュー記事は、当該論文に関しての内容になります。

インタビュー記事:理論化学と実験科学の協奏で解き明かしたブラシラン型骨格生合成の謎

https://www.chem-station.com/blog/2021/03/dft.html

植物や微生物などが作り出すセスキテルペン化合物群の中には、ブラシラン型骨格と呼ばれる構造を持つ化合物が存在していることが知られています。しかし、どのようにしてブラシラン型骨格が植物や微生物内で生合成されているのかは 40 年以上にわたり謎とされてきました。佐藤玄助教らは、量子化学計算と実験科学を組み合わせることにより、この謎を解明しました。(詳細については、インタビュー記事をご参照ください。)

佐藤研究室では、計算化学・有機合成化学・生化学の三つを柱として、天然物化合物の謎を解明する研究に取り組んでおります。このような研究に興味をお持ちの学部生・大学院生・研究員、共同研究者の方がいらっしゃいましたら、当研究室の HP も是非ご参照ください。

佐藤研究室HP: https://www.ccn.yamanashi.ac.jp/~hsato/publications.html

山梨大学工学部応用化学科の柳博教授の研究グループの博士課程(当時)井口雄喜君、修士課程(同)杉山太樹君が中心となって、薄膜太陽電池などに応用が期待される硫化スズ(SnS)のn型半導体を得ることに成功し、その成果と関連する技術について2月10日付の化学工業日報に記事が掲載されました。

この成果をもとに柳研究室では、東北大学、国立再生可能エネルギー研究所(米国)、ダルムシュタット工科大学(ドイツ)と共同研究を進め、研究のさらなる飛躍を目指しています。

柳研究室では世の中を変えるような材料の発見を目指して、太陽電池や省エネにつながる材料、環境にやさしい材料の探索に取り組んでおり、今回の成果の他にも金属酸化物の多結晶薄膜やアモルファス薄膜の作製、新しい電子物性の開拓を行っています。興味があれば研究室HPもご覧ください!

柳研究室HP:https://www.ccn.yamanashi.ac.jp/~hyanagi/index.html

▲所狭しと並んだ柳研究室の材料合成装置や分析装置。ここからまた新しい材料や現象が見付かるかも。