旧応用化学科の教員一覧はこちらをクリックして下さい。

教 員 一 覧

名前をクリックすると各教員の紹介欄に移動します。

応用化学コース

機器分析センター

基礎教育センター

クリスタル科学研究センター

教 員 の 紹 介

※メールでご連絡の際は、E-mail中の+を@に変更してください。

名前をクリックすると研究者総覧をご覧になれます。

|

奥 崎 秀 典 教 授

Professor OKUZAKI Hidenori

専門分野:高分子化学

研究室HP

E-mail:okuzaki+yamanashi.ac.jp |

|

研究テーマ

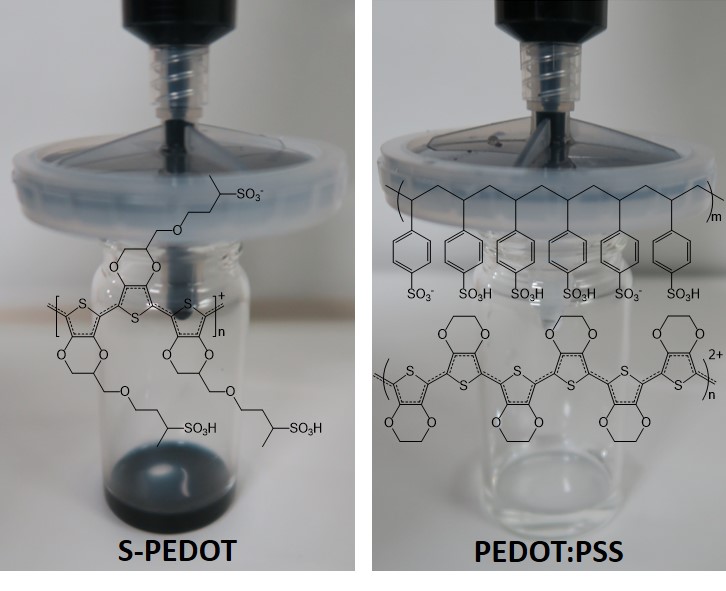

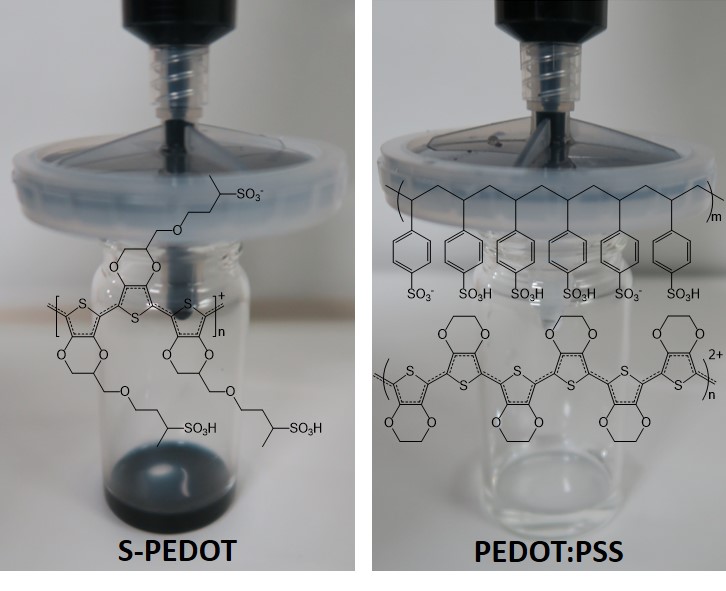

「導電性高分子の合成と有機エレクトロニクスへの応用」

「導電性高分子を用いたフレキシブルセンサ・ソフトロボット」

研究のキーワード

電気を通すプラスチック、柔らかいロボット、有機エレクトロニクス

研究の説明

電気を通すプラスチック(導電性高分子)は、折れ曲がるスマホや着るエレクトロニクス、柔らかいロボットなど未来の産業分野を創出しています。私たちの研究室は、世界一電気を通す導電性高分子溶液を開発した研究拠点として、多くの企業と共同研究を行っています。導電性高分子の基礎研究(化学、物理)から有機エレクトロニクスへの応用研究(エネルギー、電気、機械)まで幅広く網羅し、卒業生もさまざまな分野で活躍しています。みなさんもイノベーティブな研究を通じて山梨から世界へ羽ばたきませんか?

|

▲上に戻る

|

研究テーマ

「精密高分子合成によるスマートソフトマテリアルの開発」

研究のキーワード

ソフトマテリアル、ドラッグデリバリーシステム材料、イメージング材料

研究の説明

高分子はモノマーと呼ばれる分子を結合して合成される巨大分子です。このモノマーの結合順序や方向などを制御して設計通りの高分子を合成することを精密重合と呼びます。この精密重合を駆使して特殊な機能を有する高分子の開発を進めています。例えば、この精密重合で合成される両親媒性ブロックコポリマーという高分子は水中で自然に集まってウイルスくらいの大きさのナノ粒子を形成します。このナノ粒子の中に薬などを封入することで、副作用などを低減しながら薬を患部まで届けることが可能になります。このような生物のように賢くて柔軟な機能性材料の世界を研究しています。

|

▲上に戻る

|

研究テーマ

「外部刺激(光や熱)に応答して色変化する機能性色素の開発」

「分子やイオンを捕まえて色変化する分子センサの開発」

「機能性超分子(分子集合体)の創製」

研究のキーワード

有機合成、機能性色素、分子センサ、超分子、分子認識

研究の説明

"光を感じ、熱を感じ、分子やイオンを感じ、そして色が変化する..."そんな機能性色素や超分子の合成をしています。見えないモノを見えるようにする(可視化)材料の開発です。例えばpHに応答して色変化するpH指示薬は、水素イオンを捕まえて構造変化することで色変化します。酵素のように特定の基質(分子)だけを捕まえて色変化する試薬は、分子指示薬と呼べるでしょう。環境中の微量成分や身体の中の生体成分を調べるための分析試薬、検査試薬として利用できます。光や熱を捕まえて色が変われば、フォトクロミズム、サーモクロミズムという現象が発現します。見えないモノを捕まえて情報発信!...そんな可視化する分子マシーンを合成しています。

|

▲上に戻る

|

柳 博 教 授

Professor YANAGI Hiroshi

専門分野:無機材料科学

研 究 室 H P

E-mail:hyanagi+yamanashi.ac.jp |

|

研究テーマ

「高効率太陽電池材料の探索」

「高効率半導体デバイス材料の探索」

研究のキーワード

太陽電池、省エネ材料、低環境負荷材料、高効率デバイス材料

研究の説明

過去には時代の名称に石器時代(材料=石)、青銅器(銅と錫の合金)、鉄器(鉄)とその時代の最先端材料の名前が使われてきました。社会に及ぼす材料、現代では工業材料、の及ぼす影響はそれほど大きなものです。最近では、人工的な光源(これまでは白熱電球や蛍光灯でした)の消費電力を画期的に減らすことを実現した白色LEDにつながる研究を行った日本人研究者3人がノーベル物理学賞を受賞しました。これは窒化ガリウムという新しい材料によるものです。わたしの研究室では世の中を変えるような材料の発見を目指して、太陽電池や省エネにつながる材料、環境にやさしい材料の探索に国内外の研究機関とチームを組んで取り組んでいます。

|

▲上に戻る

|

研究テーマ

「導電性を有する有機単結晶の育成」

研究のキーワード

結晶化学、固体物理、有機超伝導体

研究の説明

有機分子ラジカルは通常とても不安定なものですが、一部のラジカル分子は陰イオンとあわせて結晶にすることで安定化し、さらに結晶全体が高い電気伝導性を示すようになります。これらは電荷移動塩と呼ばれ、超伝導をはじめとする奇妙で多彩な性質を持ちます。電荷移動塩の単結晶育成と物性評価を通じて、物理と化学が融合した分野での基礎研究と材料開発を行っています。

|

▲上に戻る

|

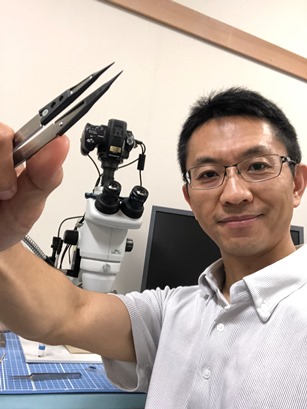

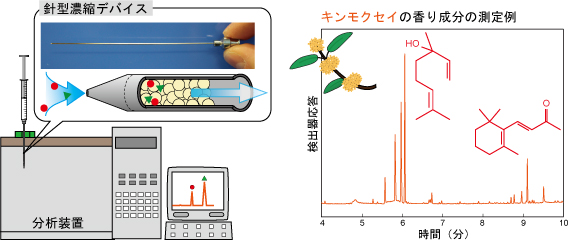

研究テーマ

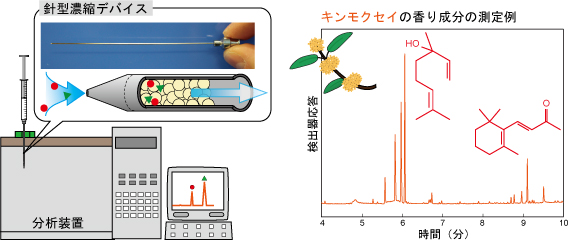

「揮発性有機化合物の高感度分析法の開発」

研究のキーワード

ガス分析、臭い・香り分析、ガス濃縮、分析化学

研究の説明

常温で空気中に揮発する有機化合物を揮発性有機化合物と呼びます。揮発性有機化合物は塗料や接着剤の溶剤の溶剤として幅広く使用されており、高濃度あるいは長時間の曝露によりシックハウス症候群や化学物質過敏症など健康に悪影響を及ぼします。また、揮発性有機化合物は同時に花や食品の香り成分でもあります。

私の研究では、微量の揮発性有機化合物を濃縮して、高感度に分析するためのデバイスの開発また分析手法の開発を行っています。例えば、ステンレス針の内部に吸着剤粒子を充填した針型の濃縮デバイスを作製しています。この濃縮針は空気を採取して揮発性有機化合物を濃縮した後に、そのまま分析装置に挿入して高感度分析ができます。

|

▲上に戻る

|

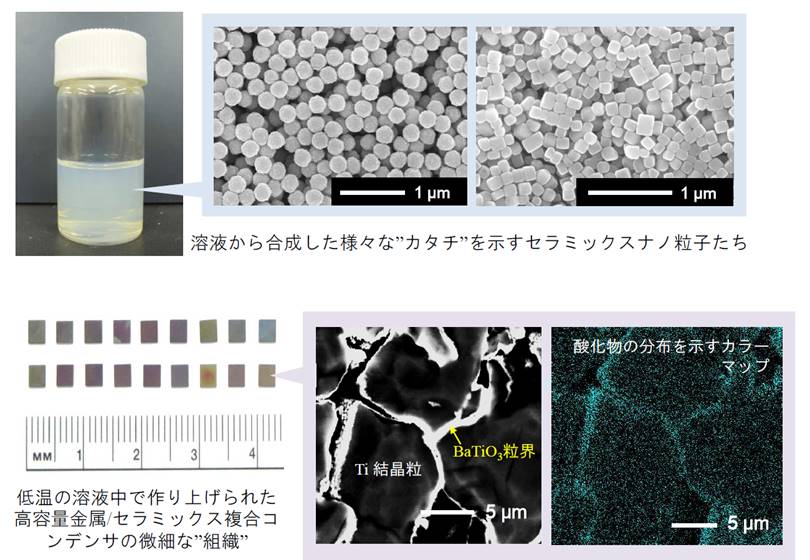

研究テーマ

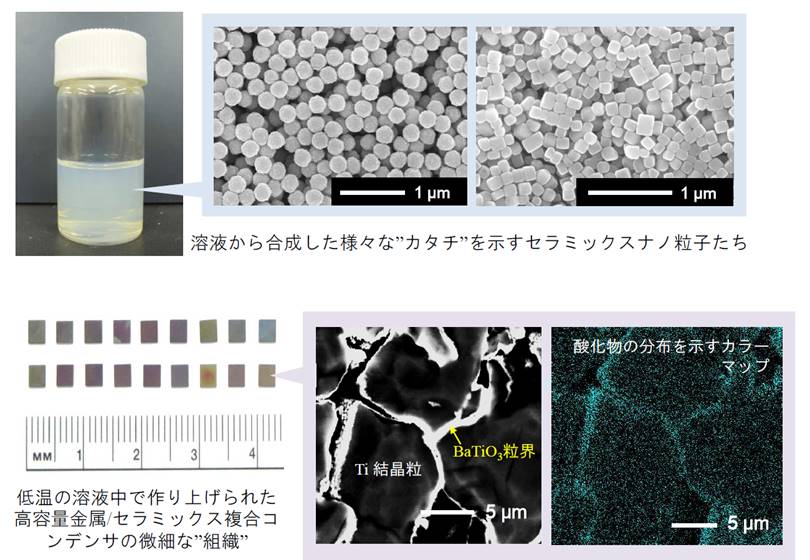

「機能性セラミックスナノ材料の溶液合成と形態制御」

研究のキーワード

無機化学、ナノ粒子合成、液相合成、形態制御、複合化

研究の説明

金属酸化物(セラミックス)材料の合成法の一つに、溶液法という金属イオンの溶液から低温で結晶を育てる方法があります。この方法では結晶粒のサイズや"カタチ"を操ることができ、有機物などの熱に弱い材料と組合せることも可能で、ナノサイズ化や複合化によって新しい機能を有する材料を作製できます。私達はこうした「微構造制御」、「ナノ複合化」をテーマとする"小さな世界"の研究により、高容量複合コンデンサ材料など、大きく世界を変えることのできるセラミックス材料開発を行っています。

|

▲上に戻る

|

研究テーマ

「層状鉱物のイオン交換反応」

「イオン交換反応を使った蛍光性無機物質の合成」

研究のキーワード

イオン交換、無機物質、発光

研究の説明

イオン交換反応は、身の回りの河川・湖沼の水のように非常に多量の水から、目的のイオンや処理用の薬品がどちらも残留しないよう除去できる反応です。イオン交換反応を起こし水質改質に使える層状構造の鉱物を研究しています。また、イオン交換反応を使って無機物質を改良し、照明などに使える蛍光物質を作る方法も研究しています。

|

▲上に戻る

▲上に戻る

|

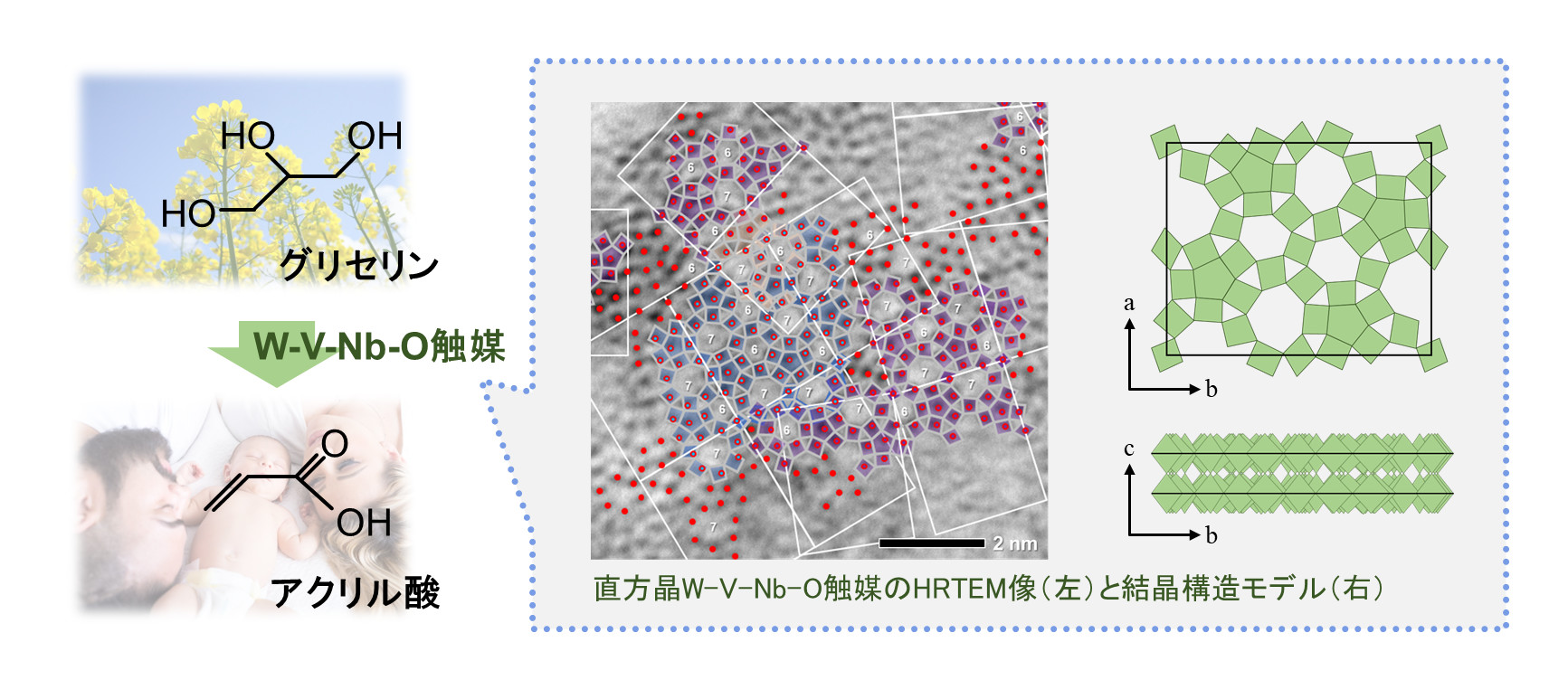

研究テーマ

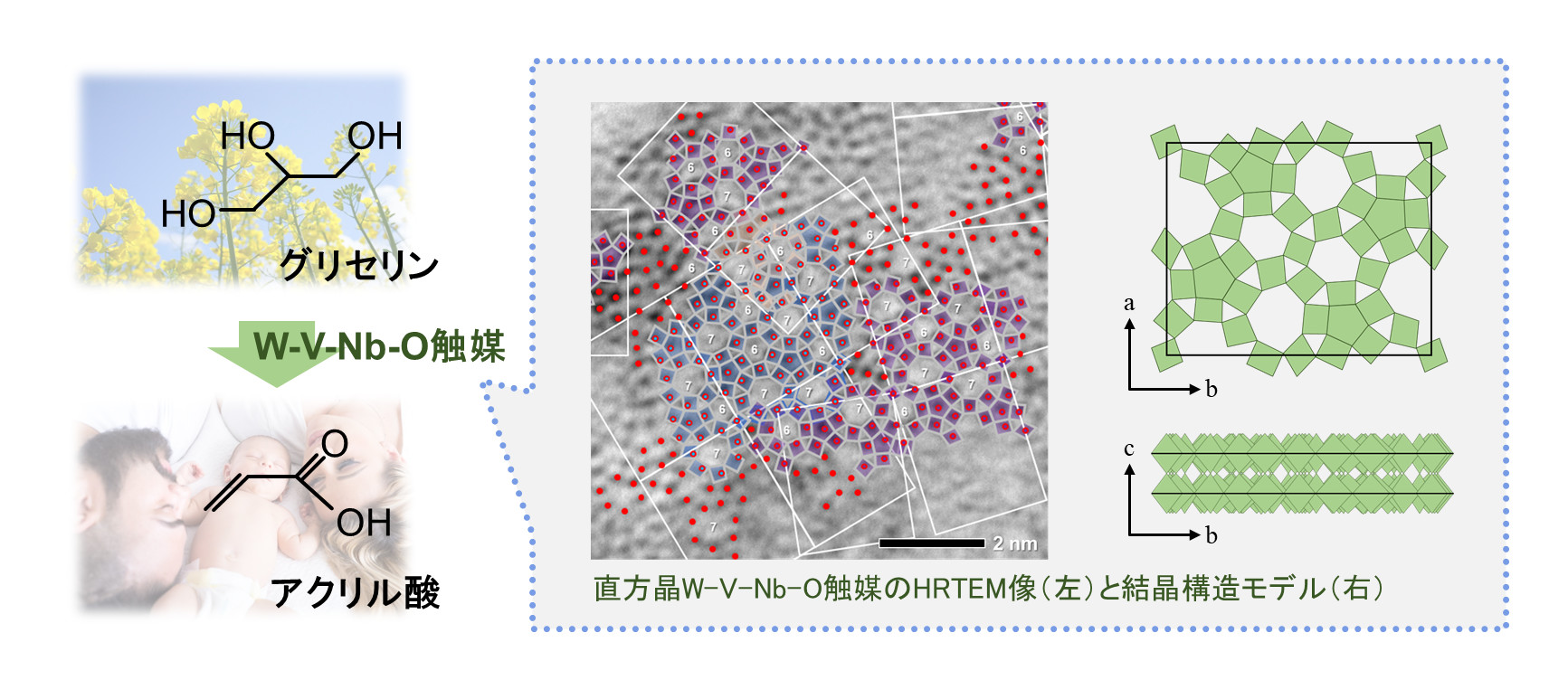

「バイオマスから有用化学品を合成する金属酸化物触媒の開発」

「触媒機能に及ぼす水の影響の解明」

「アンモニアから直接高純度水素を製造するシステムの開発」

研究のキーワード

固体酸触媒、バイオマス変換、エネルギーキャリア、水熱合成

研究の説明

私たちの生活に欠かすことのできない燃料、プラスチック、繊維、肥料、医薬品などは化学反応によりつくり出されています。欲しい物質を短い時間でたくさんつくれる化学反応を実現するための材料が"触媒"です。

私は「石油の代わりに植物由来の物質から化学製品を合成するための触媒」、「水を触媒に変化させる材料」、「アンモニアから直接高純度水素を製造するシステム」に関する研究を行っています。例えば紙おむつ等に使用されている超吸水性ポリマーは、アクリル酸という物質からつくられています。このアクリル酸は現在、化石資源である原油からつくられています。一方、菜種油や廃食用油などからバイオディーゼル燃料を作る際に、同時にグリセリンという物質が生成します。私はこのグリセリンからアクリル酸をつくる反応を効率よく進めるための固体触媒の開発に取り組んでいます。

|

▲上に戻る

|

福 井 慧 賀 助 教

Assistant Professor

FUKUI Keiga

専門分野:無機材料・物性, 電気化学

研 究 室 H P

E-mail:kfukui+yamanashi.ac.jp |

|

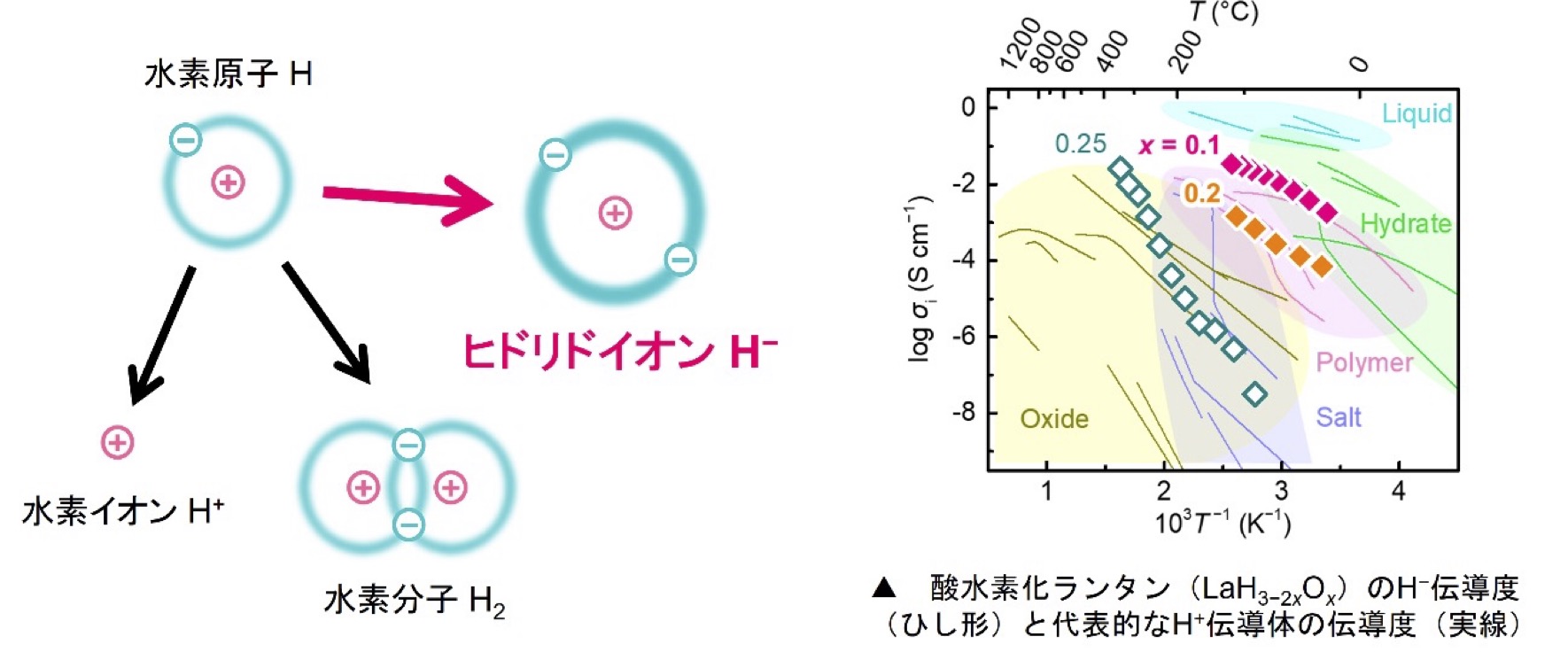

研究テーマ

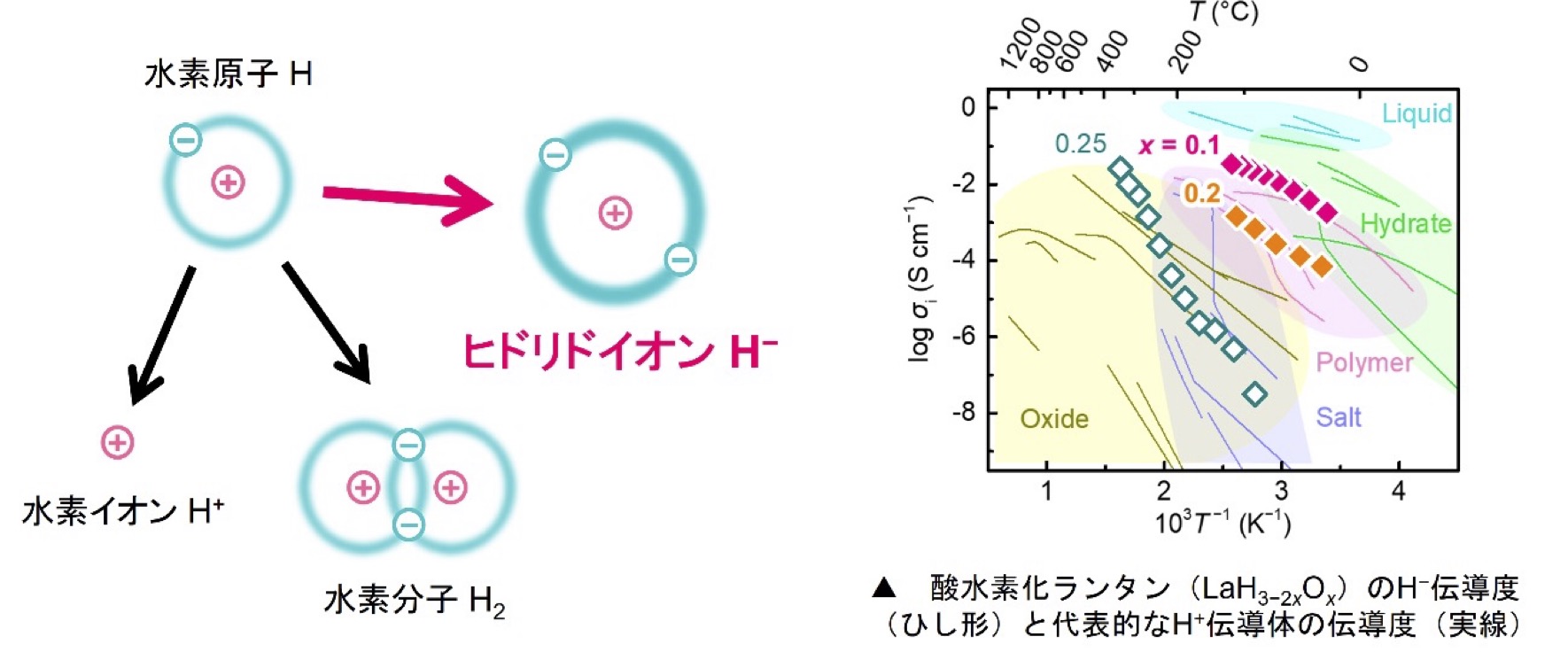

新規固体電解質の探索と物性評価

ヒドリドイオン伝導体のデバイス応用

研究のキーワード

無機材料, 水素化物, ヒドリドイオン, 固体電解質

研究の説明

宇宙で最もありふれた元素であり私たちの身の回りにも豊富に存在する水素は,原料や試薬として化学プロセスに用いられるだけでなく,近年では石油に代わる次世代のエネルギー源としても注目されています.なかでも水素の陰イオンであるヒドリドイオン(H−)は高い反応性を有することから,化学合成やエネルギー貯蔵といった用途への利用が期待されています.私は固体の中をH−が動く新しい材料--H−伝導体を用いて,H−の活用を目指す研究を行っています.H−を用いた化学電池や燃料電池などの電気化学デバイスを構築することで,「水素社会」実現への貢献を目指します.

|

▲上に戻る

|

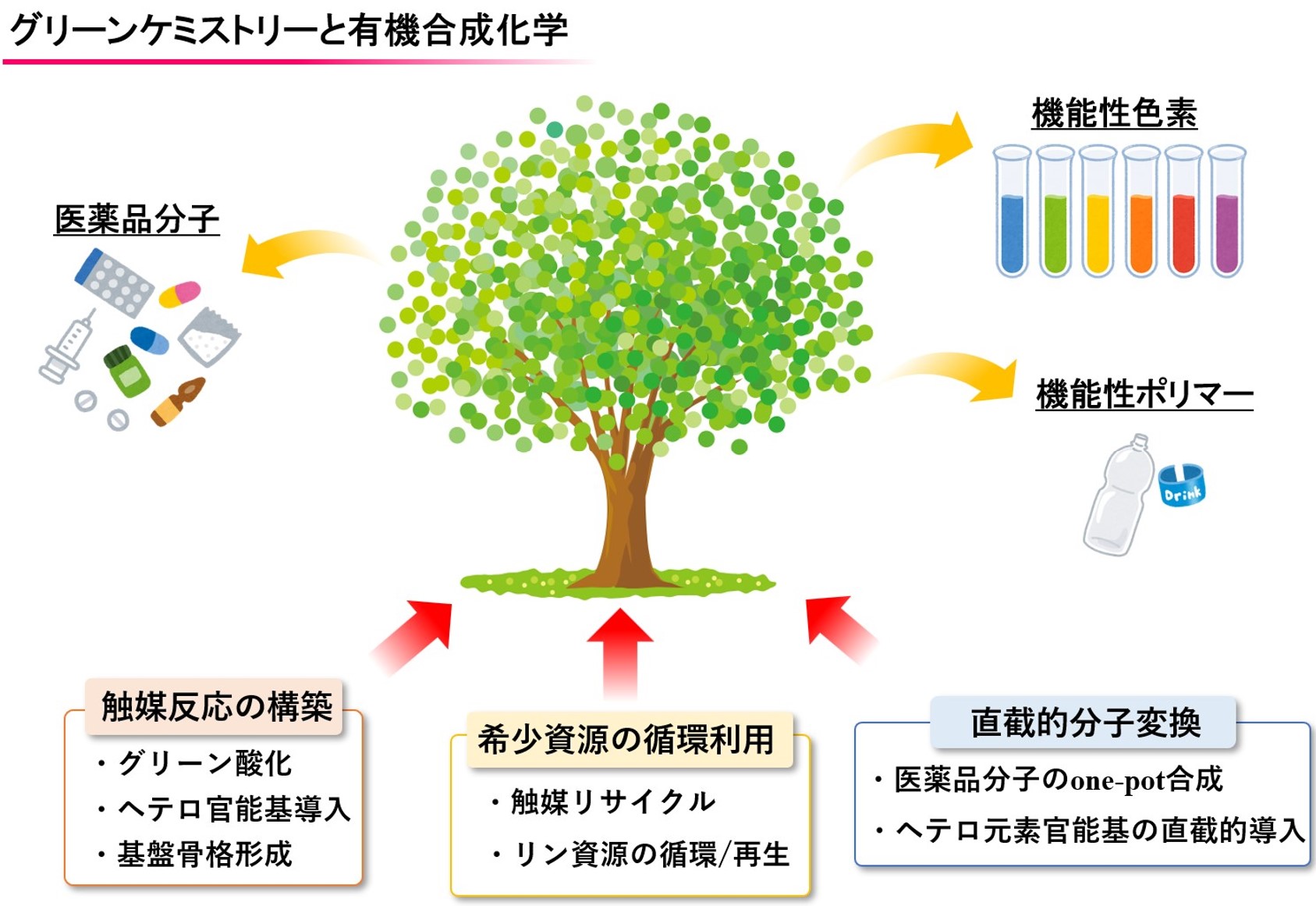

研究テーマ

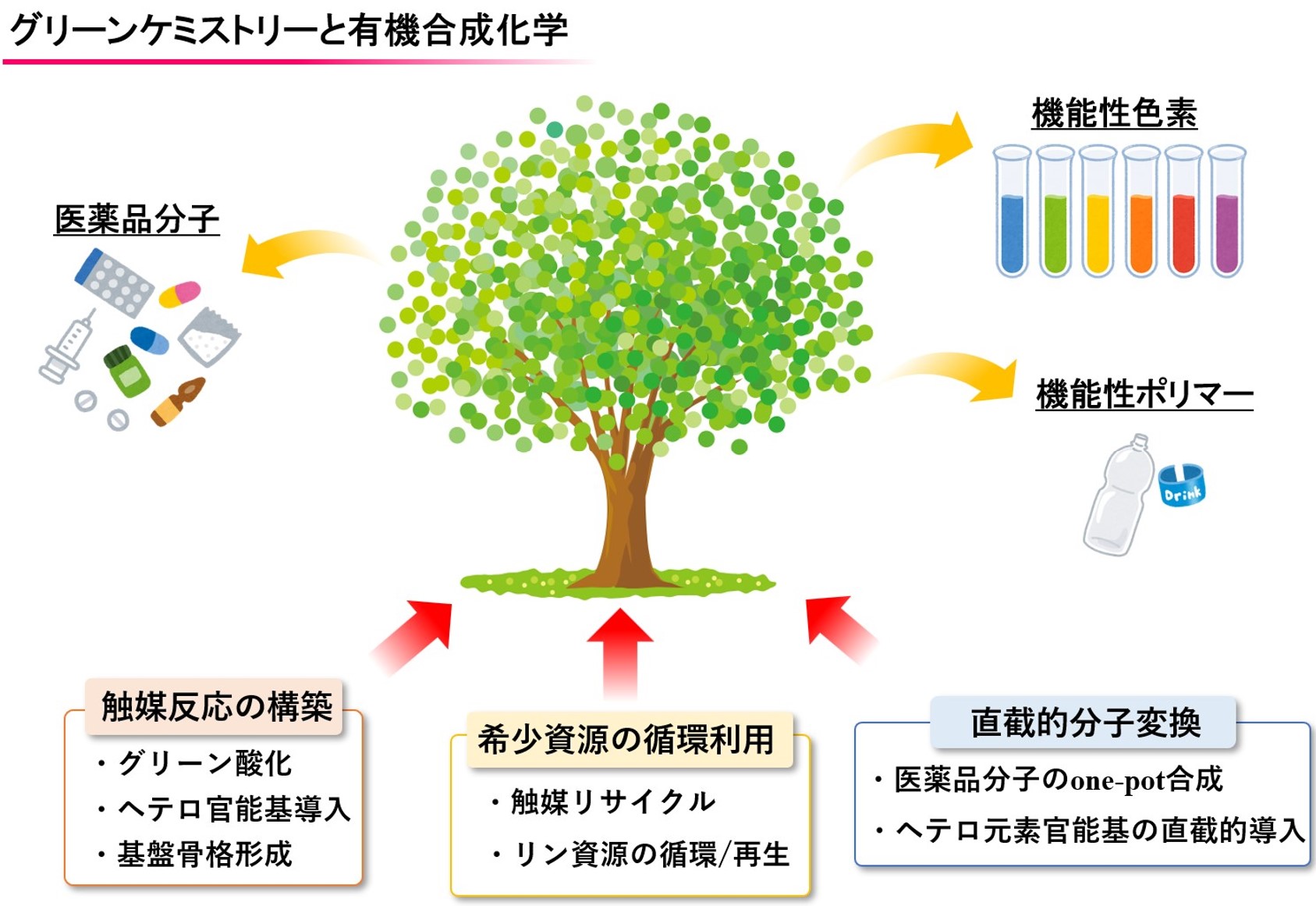

「元素の未知なる反応性を引き出す有機合成反応の開発と機能性分子合成への応用」

「グリーンケミストリーを指向した触媒反応 (有機触媒・遷移金属触媒・不均一系触媒)の開発」

研究のキーワード

有機合成化学、有機元素化学、触媒化学、グリーンケミストリー、反応開発

研究の説明

有機合成化学は、物質を元素や分子レベルで精密に合成する「ものづくり」の基盤として、私たちの日常生活を含め多岐にわたる分野を支えてきました。一方で、医農薬品や機能性材料などの先端分子合成の際に生じる廃棄物の処理や環境汚染・資源枯渇への懸念から、環境負荷の低減と持続可能なプロセスの達成を共に可能とする有機合成法の確立が21世紀のこれからを創るものづくりの実現に必要不可欠です。特に資源が少ない日本では、「限りある資源から必要なものを無駄なくかつ安全に創る」という観点に立脚した物質創生に焦点が当てられています。周期表には現在118種類の元素が記載されており、それぞれ個性あふれる性質があります。そこで私たちの研究室では、元素特性を巧みに組み合わせて新たな合成試薬や触媒系を設計・構築することで、元素の未知なる反応性を引き出す有機合成反応の開発を進めています。加えて、地球上に豊富に存在する酸素(空気)を酸化剤とするグリーン酸化法についても研究を独自に進めています。さらに、得られた成果を基に、高度な機能を付与した発光色素や医薬品分子の創出を目指しています。基礎研究から探求を深めることで、面白い分子や反応を発見するという「発見型研究」を大切にしつつ、有機合成化学のさらなる可能性を山梨から世界へ発信していきます。

|

▲上に戻る

|

研究テーマ

「非鉛圧電材料の高性能化に関する研究、新しい透明強誘電体セラミックスの作製と評価」

研究のキーワード

無機化学、セラミックス、強誘電体、圧電材料

研究の説明

藤井研究室では、非鉛圧電材料の高性能化に関する研究を中心に、強誘電体についての研究を行っています。強誘電体は、電界をかけなくても分極を持ち、電界をかけると分極の向きが変わる強誘電性を持つ物質で、高い誘電率や圧電効果(電界をかけると伸長し、逆に押すと電荷が発生する現象)などを持ちます。圧電材料はこのうち圧電効果の優れた材料で、ドローンの姿勢制御に必要なジャイロセンサやエコー診断機の超音波センサなどに使われており、振動発電に向けても研究されています。現在使われている主な圧電材料は有毒な鉛を含むので、当研究室では、環境に優しい優れた非鉛圧電材料の作製を目指し、新しい物質系の探索や高品質な単結晶の作製などを行っています。

|

▲上に戻る

|

研究テーマ

「ハロゲンや熱水の力を利用した炭素材料の高機能化」

「天然資源や食品廃棄物からの活性炭の合成および用途探索」

研究のキーワード

炭素材料,吸着,多孔体,モルフォロジー制御

研究の説明

活性炭は広い表面積を生かして、ガスや有機溶媒の吸着分離、空気清浄機のフィルター、電池の電極材などに幅広く使われています。元素Cを主成分とする活性炭は、有機物を蒸し焼きにすることで得られ、賦活という処理により穴が沢山空いた材料(多孔体)へと変換されます。私たちは、セルロースやデンプンなどの天然高分子やコーヒー殻などの飲料廃棄物に対してハロゲンや熱水を作用させることで、従来の賦活法とは異なる穴の空け方で、「形」、「中身(細孔)」、「炭素収率」を同時に制御した活性炭を作り出し、特定な分子やイオンに対して優れた吸着能力を持たせようとチャレンジしています。

|

▲上に戻る

|

井上 久美 准 教 授

Associate Professor

INOUE Kumi

専門分野:分析化学

生体関連化学

デバイス関連化学

研 究 室 H P

E-mail:inokumi+yamanashi.ac.jp |

|

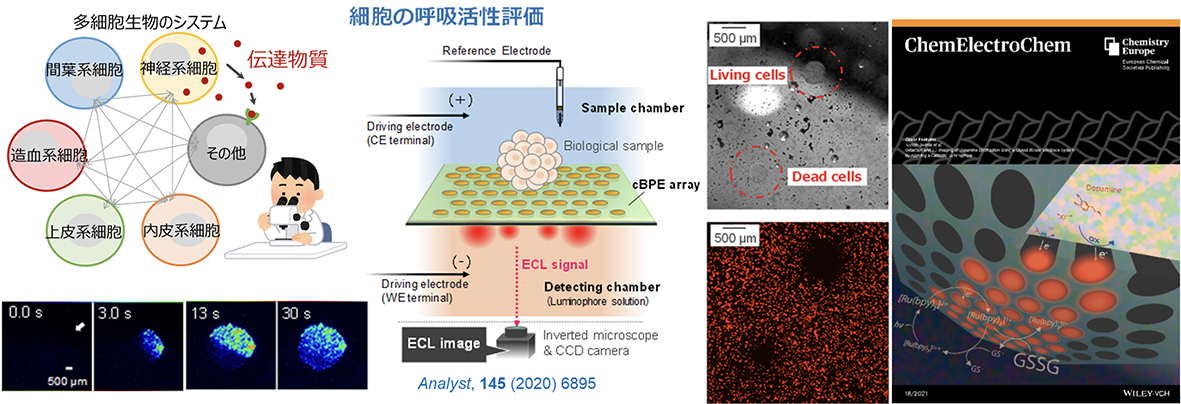

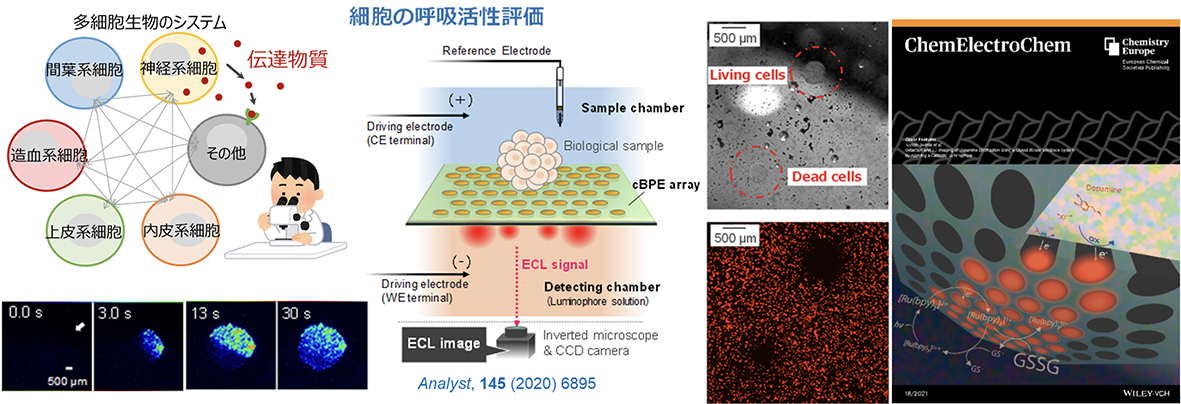

研究テーマ

「電気化学バイオセンサ・バイオセンシング法の研究」

研究のキーワード

電気分析化学、バイオセンサ、バイオイメージング

研究の説明

生物が作り出す分子は様々な機能を持っています。これら分子の機能の詳細な役割を簡単に知ることができるようなセンサを開発したり、逆にこれら分子の持つ「物質を見分ける力」を利用するようなセンサを作り出したりすることができれば、生命科学の基礎研究に役立つだけでなく、創薬や診断、環境計測、自己健康管理など、様々な分野でこれまでにできなかったような計測が可能になります。

研究室では現在、細胞同士がどのように化学物質をやりとりしてコミュニケーションしているのかを知ることができる化学顕微鏡を創出するための研究をしています。これまでにない高時間空間分解能で分子濃度分布を可視化する手段として、バイポーラ電極と呼ばれる、多数のセンサを一括してワイヤレスに動作させることができる電極に着目して、新しいイメージングシステムを開発しています。

|

|

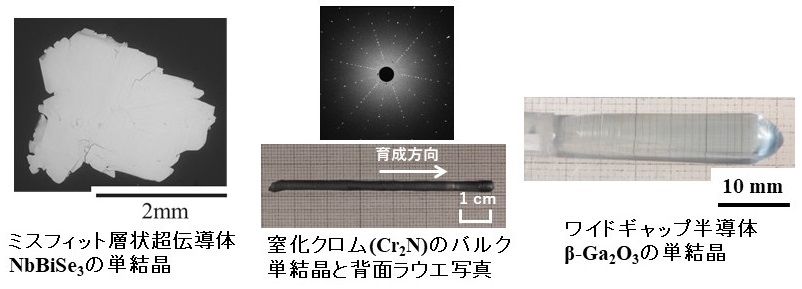

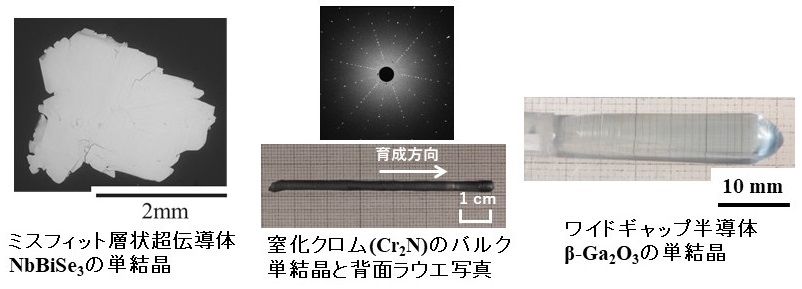

研究テーマ

「電気伝導性化合物の単結晶育成とそれを用いた物性評価」

「超伝導体やワイドギャップ半導体の応用に向けた研究」

「新規超伝導体の探索」

研究のキーワード

超伝導体、ワイドギャップ半導体、フラックス成長、低温物性

研究の説明

物質の真の特性(物性)をあきらかにするには単結晶が必要です。物性があきらかになっていない化合物はたくさんあります。その中でも電気伝導を有する物質を中心に単結晶を育成し、その真の特性をあきらかにすることを目的に研究を行っております。そして、物質が持つ材料としてのポテンシャルをあきらかにします。

|

▲上に戻る

|

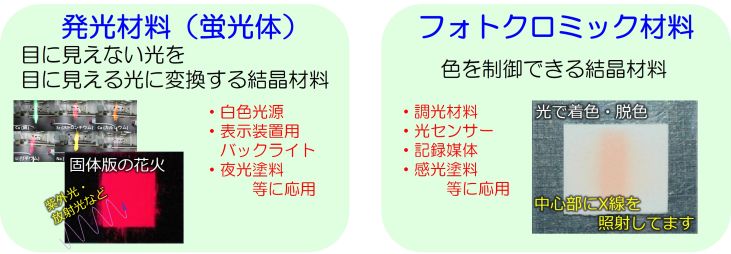

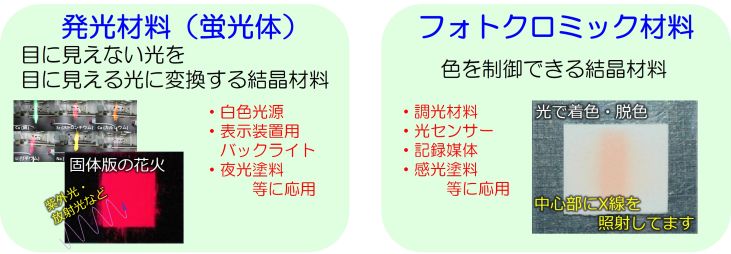

研究テーマ

「光機能性無機結晶の開発と評価」

研究のキーワード

蛍光体、フォトクロミズム、無機結晶、結晶構造解析

研究の説明

世の中にある物質は有機物・無機物問わず、外からエネルギーを与えると高いエネルギーをもった状態を介して何らかの形でレスポンスしてくれます。物質の「発光」や「着色」は、エネルギーの一形態である光を取り込んだ物質からのレスポンスの一種で、このようなレスポンスを返す物質は光源や塗料、感光材料など様々な形で用いられています。光に対してどの程度強い発光や着色を示すかは物質によって異なるため、どのような物質がより強い応答を示すか調べることは、材料の性能を高める上で重要です。我々の研究室では無機結晶の組成や構造が物質の応答にどのように影響するのかについて研究しています。

|

▲上に戻る

|

研究テーマ

「機能性酸化物の単結晶育成と新機能の創製」

研究のキーワード

機能性酸化物、単結晶、結晶成長

研究の説明

単結晶は、原子やイオンが 3 次元的に規則正しく配列しています。規則的な構造をもつ単結晶は、その物質に固有な基本的物性を表し、その性質を利用する結晶材料は、私たちの生活に極めて重要な役割を果たしています。例えば、シリコンや水晶などの単結晶材料は、パソコン、スマートフォン、時計などに用いられています。また、単結晶は、物質本来の構造や物性を解明するために基礎研究用試料としても非常に重要です。私たちの研究室では、浮遊帯溶融法 (FZ 法)、溶媒移動浮遊帯溶融法 (TSFZ 法)、フラックス法などの結晶育成方法を用いて機能性酸化物の単結晶を育成する研究を行っています。機能性酸化物は、単結晶化することにより結晶構造や形状に起因して新機能を発現します。特に、環境・エネルギー関連材料に注目して、その酸化物単結晶の育成に取り組んでいます。

|

▲上に戻る