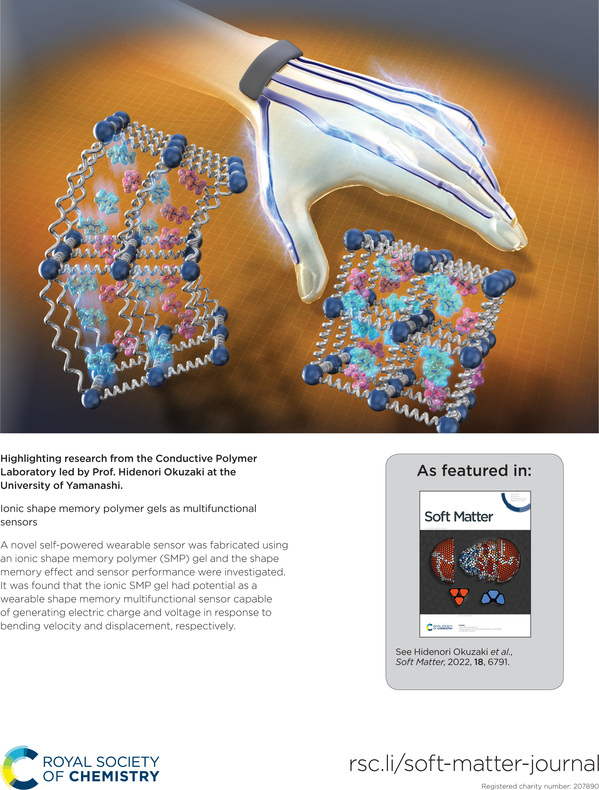

靖宇馨 博士課程3年と奥崎秀典 教授の論文が米国化学会の学術誌ACS Applied Polymer Materialsに掲載され、Supplementary Coverにも採用されました。論文題目は「High Performance Aluminum Solid Electrolytic Capacitors Using Self-Doped Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)」で、高い電気伝導度を有する水溶性自己ドープ型導電性高分子(S-PEDOT)を電解重合により初めて合成し、アルミ固体電解コンデンサの電極に応用しました。S-PEDOTは陽極酸化したアルミ電極箔の微細なエッチングピットに効率的に浸透し、低い等価直列抵抗と92%の高い容量利用率を達成しました。高性能な導電性高分子アルミ固体電解コンデンサはハイスペック家電や次世代高速通信基地局、電気自動車に不可欠であり、今後さらなる用途展開が期待されます。

【雑誌】ACS Applied Polymer Materials, 7, 4955-4962 (2025)

【題目】High Performance Aluminum Solid Electrolytic Capacitors Using Self-Doped Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)

【著者】Yuxin Jin, Hidenori Okuzaki*

【doi】 10.1021/acsapm.5c00118